Il Partigiano Johnny e la Resistenza linguistica, tematica, esistenziale

Beppe Fenoglio detiene indiscutibilmente un ruolo onorifico e saliente nel panorama letterario italiano del secondo dopoguerra, distinguendosi per la fedeltà costante a tematiche quali l’antifascismo, la Resistenza, il mondo langhigiano, espresse con l’ausilio di una scrittura complessa e risentita, disincantata e critica, ricusatrice di stereotipi e luoghi comuni. Tuttavia accostare il nome del grande scrittore albese alla mera etichetta di autore resistenziale equivarrebbe a limitarne drasticamente intenti e contenuti, in quanto, come ha sottolineato tanta critica, da De Nicola a Beccaria a Guagnini, egli rifiuta l’identificazione con il ruolo di cronista o memorialista e, parimenti, l’attualità neorealista e il registro del romanzo psicologico, dilatando piuttosto il discorso dal piano storico-realistico a quello ontologico-universale e servendosi della Resistenza quale espediente per condurre una più sottile analisi del rapporto tra individuo e storia, simbolo della fuga metafisica dalla morte, lotta contro il nemico fascista, assurto ad allegoria dell’eterna ed inesorabile lotta dell’uomo contro un avversario mutevole nei contesti spazio-temporali, ma esistenzialmente perenne.

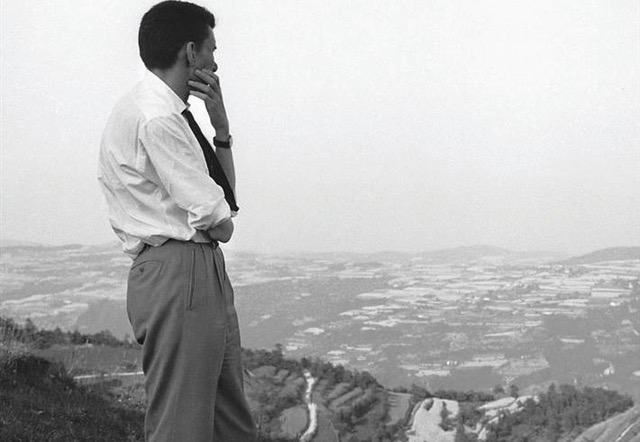

Modulo costante nelle pagine di Fenoglio è la figura di un partigiano-tipo di taglio autobiografico, simbolo vivente dell’opposizione al fascismo, un giovane studente, intellettuale che in seguito agli eventi dell’8 settembre 1943 approda alla scelta partigiana, mezzo di affermazione della propria dignità e della propria volontà di partecipazione matura e responsabile ad esperienze collettive: è il Raoul dei Ventitré giorni della città di Alba, il Johnny di Primavera di bellezza e il Johnny ancora del romanzo che del suo nome recherà traccia nel titolo. In quest’ultima opera la figura del protagonista risulta maggiormente approfondita e definita nelle ragioni delle sue scelte: lacerato dal senso di solitudine, corroso dal desiderio di contribuire attivamente alla salvezza del proprio Paese, obbediente al suo imperativo morale egli scende in campo contro un nemico crudele che ha violato le leggi della convivenza civile. In tal modo Johnny si erge ad incarnazione di mirabili protagonisti e cavalieri delle leggende antiche, erede, in un mutato contesto spazio-temporale, di Robin Hood e Don Chisciotte e come loro disposto a sacrificare la civiltà per assolvere ai propri doveri di ristabilimento della giustizia, a rinunciare agli agi della vita familiare per abbandonarsi totalmente ad un rapporto viscerale e quasi panico con la natura, riscoprendo in essa autentici valori di solidarietà e fratellanza, capaci di valicare i confini divisori imposti da schieramenti ideologici e politici; mantenendosi fedele, con determinazione e coraggio, alla propria lotta contro il Male; imparando ad apprezzare ogni sfaccettatura di quella vita spesso caparbia e “giunglare”, ad amare «tutto quello, notte e vento, buio e ghiaccio, e la lontananza e la meschinità della sua destinazione, perché tutti erano i vitali e solenni attributi della libertà».

La prima, postuma, pubblicazione integrale del romanzo del Partigiano Johnny data al 1968, esito dell’arduo processo di montaggio di trentasei capitoli attuato da Lorenzo Mondo. Per quanto il 1968 costituisse, attraverso gli eventi della Primavera di Praga e del Maggio Francese, un momento storico di particolare delicatezza e pregnanza sullo scenario internazionale, traboccante di desiderio per ideali condivisi dalla Resistenza, quali democrazia e giustizia sociale, la comparsa del libro suscitò riserve e pregiudizi presso un pubblico maggiormente attratto da problematiche di attualità e ormai tediato dagli svariati volumi che, intrisi di un naturalismo estetizzante, delineavano un profilo degli ultimi anni del secondo conflitto mondiale ben lungi dalle reali e drammatiche condizioni della guerra. Pertinente risulta dunque il commento rivisitato di Giorgio Bocca («Il Giorno», 4 agosto 1968), che a lettura ultimata scrive:

«Ho letto Il partigiano Johnny e Einaudi aveva ragione; si può scrivere anche di ciò che si è fatto e con amore. […] Chi ha fatto la guerra partigiana con l’amore di Fenoglio si porta nella memoria alcune immagini fatali nella loro banalità, decisive nella loro ovvietà, incomunicabili con la loro carica di umanità, quasi incomprensibili a chi non c’era. Ma tutto ciò può essere letteratura? Può entrare nel racconto e nella poesia comprensibile agli altri? Fenoglio ci ha provato, non ha mancato nessuno scontro doveroso con la memoria, a costo di rimetterci.»

Abrogati i pregiudizi e debellata la prima superficiale ritrosia, Il Partigiano poté finalmente essere apprezzato e indagato alla luce del suo intrinseco significato metastorico, ponendo in risalto i rapporti reciprocamente intercorrenti tra la realtà effettuale e la sua rappresentazione, tra la politica e l’ideologia resistenziale e il mondo morale dell’autore, riversato specularmente nel personaggio dinamico e attivo di Johnny, da sottoporre ad un’interpretazione non tanto politicizzata, quanto piuttosto morale. Significativa si rivela l’osservazione dell’arco evolutivo percorso da quest’ultimo che muove da un’iniziale condizione borghese alla maturazione di una profonda insofferenza verso tale ruolo («non c’era più nessun possibile rapporto, tra quella gente e se stesso, il suo breve ed enorme passato»), fino ad una conseguente ricerca di una nuova identità, combattendo contro la sua insufficienza di oppositore solitario e di eroe dell’individualismo borghese. Johnny diviene personificazione di un contrasto viscerale e dualistico, che scaturisce drammaticamente dallo scontro tra il bisogno di solitudine del protagonista e la sua filosofia di “letteratura in vita” e, al contrario, il richiamo dell’esperienza comunitaria, acuito dalla condizione della guerra. Il dato storico si sottomette e subordina all’intento di conferire credibilità ad un racconto sul destino dell’uomo, chiamato ad una lotta impari, come prova necessaria e ineludibile di riscatto da una condizione di passiva mediocrità.

Sfugge alla trattazione sinora condotta l’analisi dell’originalissima invenzione linguistica e stilistica di Fenoglio, la quale si rivelò avvincente e abile nel conquistare il favore dei primi lettori del romanzo. Fenoglio, piemontese di Alba, classe 1922, trascorre l’infanzia scisso tra l’uso del dialetto, lingua viva e materna, strumento di conversazione quotidiana e famigliare, e l’italiano, idioma appreso sui libri e percepito come dizione della falsificazione propagandistica della dittatura, al quale Fenoglio deve necessariamente adeguarsi in quanto balilla sin dalla sua iscrizione alla prima elementare e in vista di una promozione sociale, favorita anche dall’iscrizione al liceo classico. La scoperta dell’inglese rappresenta per il giovane Beppe un’autentica rivelazione, la possibilità di opporre una “resistenza” al fascismo provinciale, promotore di una politica linguistica anti-dialettofona, anti-forestieristica e avversa alle minoranze linguistiche. Lo stesso Fenoglio, nel rivelare a Calvino il segreto del suo procedimento redazionale, confessò di redigere una prima stesura inglese dei suoi testi, poi trasposti, con fatica e numerosi rifacimenti («with a deep distrust and a deeper faith»), in italiano.

Scrittore irregolare per eccellenza, Fenoglio consegue una piena coesione tematico-linguistico-esistenziale, mediante la creazione di una lingua che, liberamente generativa e pervasa da una creatività inesauribile, corrisponde stilisticamente, quale degno termine di paragone, alla carica di energia vitale e morale che eleva lo stesso autore a combattente coraggioso e portatore di fieri ideali.

Scrittore di una “Resistenza mutilata”, che, liberatasi dai vincoli di un contesto concreto e tangibile, si erge a pura e totale “Esistenza”, rivolgendosi ai problemi estremi, alle cose ultime, agli interrogativi del destino, la morte, la violenza, il bene e il male, la libertà, la pace.